Design Thinking – dieser Begriff klingt zunächst ein bisschen nach künstlicher Intelligenz, ist aber durch und durch menschlich: Er beschreibt bestimmte Methoden der Problemlösung, ist aber zugleich auch eine ganz eigene Denkweise. Wir wollen wissen: Kann Design Thinking uns helfen, Probleme zu lösen, an denen wir uns sonst die Zähne ausbeißen?

Haben Sie schon einmal versucht, eine Lösung für ein Problem zu entwickeln, das Sie nicht genau umreißen können? Oder haben Sie vielleicht schon mal eine Lösung entwickelt, nur um dann festzustellen, dass sich zwischenzeitlich die Umstände und somit auch die Anforderungen an die Lösung verändert haben? Dann könnte Design Thinking der richtige Lösungsansatz sein. Richtig durchgeführt soll der Ansatz nicht nur dabei helfen, konkrete Lösungen für schwammige oder besonders komplexe Probleme zu finden, sondern auch innovative und schnellere Ergebnisse zutage zu fördern.

Was ist Design Thinking und wo kommt es her?

Die Suche nach kundenzentrierten Lösungen für komplexe Probleme in einer sich immer schneller verändernden Welt ist nichts Neues. Erste Vorläufer der Design-Thinking-Schule gab es schon etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Designer und Architekten verfahren schon seit Jahrzehnten nach ähnlichen Schemata. Außerhalb der Design-Community gewann das Prinzip aber erst mit dem Artikel "Design Thinking" von Tim Brown an Bedeutung. Brown ist CEO des Design- und Innovationsberaters IDEO und veröffentlichte den Artikel 2008 in der Harvard Business Review:

„Design Thinking ist ein auf den Menschen zentrierter Innovationsansatz, der sich an der Werkzeugkiste der Designer bedient und bei dem die Bedürfnisse der Menschen, die technologischen Möglichkeiten und die Anforderungen an den wirtschaftlichen Erfolg zusammengeführt werden.“

Tim Brown, CEO von IDEO

Inzwischen wird der Design-Thinking-Prozess bei der Entwicklung neuer Produkte und Services von multidisziplinären Teams angewandt. Eine ganze Reihe von Innovationen soll dieser Methode zu verdanken sein, darunter auch die Entstehung von AirBnB.

Design Thinking: Die Ausgangssituation

Bezeichnend für Design Thinking sind wohl vor allem der Anfang und das Ende des Prozesses, die wie ein Möbiusband ineinander übergehen:

- Wichtig ist zunächst, das Problem, das es zu lösen gilt, vollständig zu verstehen. Dazu sollte man mit einem Beginners Mind starten, also einer möglichst offenen Geisteshaltung nach dem Motto: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“.

- Kommt man am Ende des Design-Thinking-Prozesses an, wird weiter iteriert – sprich: Man startet wieder von vorne und durchläuft den Prozess so oft, bis das Problem gelöst und die Problemlösung erfolgreich implementiert ist.

- Zwischen den Start- und Zielmarkern "Problem und implementierte Lösung" läuft der eigentliche Design-Thinking-Prozess ab.

Die 6 Schritte des Design Thinkings

Im Großen und Ganzen sind die Schritte des Design-Thinking-Prozesses relativ einfach: Problem verstehen, Lösungen erkunden, Prototypen erstellen, Testen – und dann heißt es entweder Iteration oder Implementierung.

Schritt 1: Das Problem verstehen und definieren

Im ersten Schritt sollte das an der Problemlösung beteiligte Team die Ausgangssituation definieren. Diese kennzeichnet sich normalerweise dadurch, dass ein Problem existiert, für das eine Lösung gefunden werden soll. So weit, so gewöhnlich – wichtig ist jedoch das Mindset: Erstens sollte das Problem mit einem Beginner’s Mind angegangen werden, zweitens gilt es, das Problem aus der Perspektive des Akteurs anzugehen, dessen Problem gelöst werden soll. Wenn ein Kunde ein bestimmtes Problem hat, sollte der Lösungsraum auch ausschließlich aus Sicht des Kunden erkundet werden – nicht aus der Sicht des Unternehmens.

Die Wichtigkeit eines möglichst vollumfänglichen Verständnisses der Ausgangssituation und des Problems kann an dieser Stelle nicht deutlich genug unterstrichen werden: "Die meisten Menschen bemühen sich nicht darum, den Problemraum gründlich zu erforschen, bevor sie den Lösungsraum erkunden", sagt Steve Eppinger, Professor am MIT Sloan. Eppinger gibt an der renommierten Universität regelmäßig Kurse zum Thema Design Thinking und über die „Systematische Innovation von Produkten, Prozessen und Services“. Ein häufig gemachter Fehler bestehe darin, sich in die zugrundeliegende Situation hineinzuversetzen und das Problem nur vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen zu erkunden. Das führe jedoch oft zur falschen Annahme, dass man die Situation vollständig verstehe. Das eigentliche Problem sei aber nahezu immer umfassender, differenzierter oder einfach anders, als man es ursprünglich annehmen würde.

Sofern möglich, heißt es in dieser Phase auch: Den Nutzer oder Kunden mit einbeziehen. Nehmen wir beispielsweise an, dass eine Softwarelösung für blinde Menschen entwickelt werden soll, mit der Blinde die Fahrpläne von Bussen und Bahnen barrierefrei checken können. Unser (fiktives) Ausgangsproblem: Es gibt keine unkomplizierte Möglichkeit für blinde Menschen, um aus der Ferne ÖPNV-Fahrpläne einzusehen. Vielleicht gibt es dafür sogar schon die ein oder andere App, diese werden aber offenbar nicht genutzt.

Würden Sie nun behaupten, dass Sie sich so gut in einen blinden Menschen hineinversetzen können, dass Sie verstehen, worauf es bei der Problemlösung wirklich ankommt oder woran es bisher immer gehapert hat? Das mag zwar möglich sein – aber erst dann, wenn sie die späteren Nutzer oder Kunden ausgiebig beobachtet und mit ihnen gesprochen haben. Direkt in die Problemlösung einzusteigen, ist hier der falsche Ansatz – und genau das ist der auf den Menschen zentrierte Ansatz des Design Thinkings.

Schritt 2: Lösungen erkunden und eingrenzen

Wenn das Problem vollständig verstanden und definiert ist, geht es an die Erkundung des Lösungsraums. Dazu greift man im Design Thinking für gewöhnlich auf gemeinsames Brainstorming zurück. Dabei gilt: Alles ist möglich. Ideen und mögliche Lösungsvorschläge sollten in dieser Phase nicht bewertet (und somit auch nicht kritisiert) werden. Auch ‚schwache‘ Ideen können letztlich zu einer nützlichen Lösung führen – nur eben dann nicht, wenn diese Ideen nicht zugelassen werden.

Das heißt natürlich nicht, dass jede noch so ungewöhnliche oder unpassende Idee in die engere Wahl genommen wird: An diesen Schritt schließt sich eine Phase der Selektion an. Wer bei der Selektion jedoch eine große oder wenigstens diverse Auswahl an Ideen haben möchte, auf die er zugreifen kann, darf nicht restriktiv sein. Nach dem Brainstorming folgt also eine gemeinsame Auswahl der Ideen, die in die Prototypen-Phase überführt werden sollen.

Schritt 3 und 4: Prototypen produzieren und gründlich testen

Wenn das Problem definiert und vollständig verstanden ist, wenn Kunden oder Nutzer befragt und Ideen eingegrenzt wurden, ist es Zeit für den oder die ersten Prototypen. Wie dieser aussieht, ist freilich abhängig von der geplanten Lösung des zugrundeliegenden Problems. Während beispielsweise in der App- und Softwareentwicklung teils schon in relativ kurzer Zeit viele grundlegende Prototypen produziert und getestet werden können, dauert das im Engineering-Bereich bedeutend länger und ist ungleich teurer. Und dennoch: "Wir entwickeln eine gute Lösung nicht, indem wir nur über Listen voll von Ideen, Aufzählungspunkten und groben Skizzen brüten", so Eppinger. "Wir erkunden potenzielle Lösungen durch Modellierung und Prototyping. Wir entwerfen, wir bauen, wir testen und wiederholen – dieser Iterationsprozess ist absolut entscheidend für effektives Design Thinking."

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit dem ersten Prototypen bereits die Grundzüge dessen stehen, was man ein wirklich gutes Produkt nennen könnte – dass sich dann aber beim Testen des Prototyps neue oder zuvor nicht bedachte Probleme herauskristallisieren.

Zur Bewältigung solcher Probleme dient der schnelle und verhältnismäßig kostengünstige Iterationsprozess. „Nach mehreren Iterationen haben wir vielleicht etwas, das funktioniert, wir validieren es mit echten Kunden und stellen oft fest, dass das, was wir für eine großartige Lösung hielten, eigentlich nur ganz okay ist“, sagt auch Eppinger. „Aber dann können wir es durch nur ein paar weitere Iterationen noch bedeutend besser machen“.

Schritt 5: Implementierung der fertigen Lösung

Alle vorhergehenden Schritte zielen auf diesen letzten Schritt ab: die Implementierung der entwickelten Lösung. Dass dieser Schritt der letzte ist, bedeutet jedoch nicht, dass er wenig Arbeit erfordert – ganz im Gegenteil.

Das Design der fertigen Lösung, die Bereitstellung der erforderlichen Werkzeuge, Tools, der wirtschaftlichen und personellen Kapazitäten, die Schulung von Nutzern, die Inbetriebnahme und das Marketing bedeuten einen enormen zeitlichen, finanziellen und personellen Aufwand – den Endspurt, wenn man so will. Umso wichtiger ist es also, die vorhergehenden Schritte mit äußerster Sorgfalt durchzuführen und abzuschließen.

Eignet sich Design Thinking auch für mein Unternehmen?

Das Prinzip Design Thinking macht generell keine Vorgaben, für welche Unternehmen oder Bereiche es sich eignet. Es handelt sich um ein Konzept zur Lösung von Problemen und Entwicklung von Innovationen – sprich: Sie müssen gar nicht unbedingt ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln, sondern können Design Thinking beispielsweise auch im Bereich der Unternehmensentwicklung und Markenführung einsetzen oder es als Hilfe zur Entwicklung von Redaktionsplänen verwenden. Eben fast überall, wo frische Ideen und agile Methoden gefragt sind.

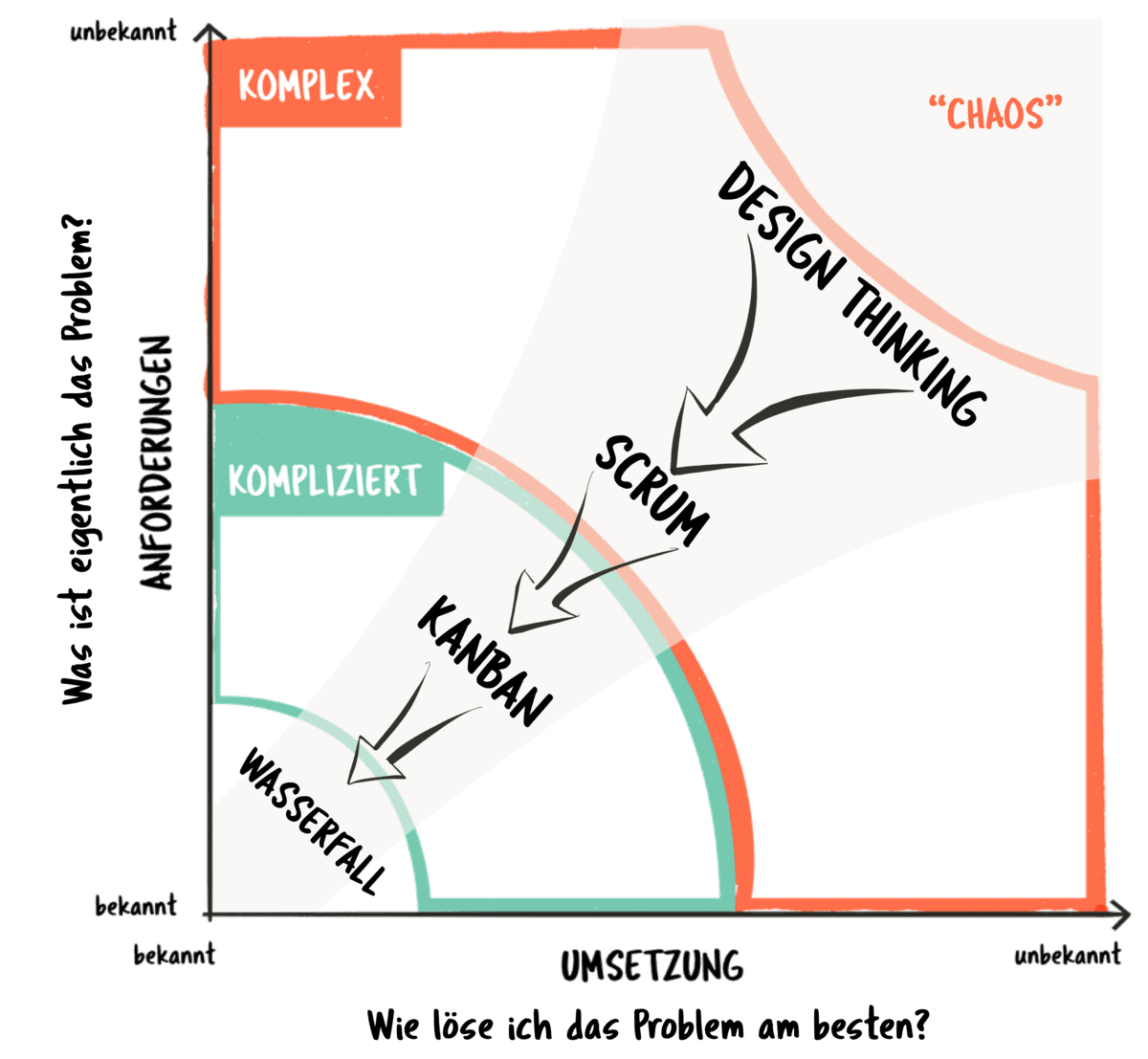

Und dennoch ist Design Thinking sicherlich nicht für jedes Unternehmen die passende Innovationsmethode: Wenn beispielsweise das Problem, das es zu lösen gilt, schon klar und mit großer Sicherheit beschrieben wurde oder wenn bereits machbare, nützliche Lösungen im Raum stehen, die die Komplexität des zu lösenden Problems drastisch reduzieren, ist Design Thinking weniger geeignet, als in ergebnisoffenen, hochkomplexen Situationen mit großen Unsicherheitsmomenten.

QUELLE: https://wecreation.de/die-richtigen-methoden/effektivitaet-agiler-arbeitsweisen

Auch das verantwortliche Team sollte bestimmte Skills besitzen: Als wertvoll für die Design-Thinking-Methode gelten Personen und Teams mit sogenanntem T-Profil. Das sind Personen, die in ihrem jeweiligen Fachgebiet eine sehr gute Kompetenz erreicht haben, die aber dennoch auch über generalistische Kompetenzen wie Empathie, Teamfähigkeit, gutes Allgemeinwissen, Flexibilität und verwandte Charaktereigenschaften verfügen.

Auf welche anderen agilen Methoden kann ich zurückgreifen?

Design Thinking ist eine Antwort auf Herausforderungen und Innovationsbedarf in einer (Arbeits-)Welt, die als zunehmend komplexer und schnelllebiger erlebt wird. Der Problemlösungsansatz soll dabei komplexe Problemstellungen einfacher erfassbar machen und dafür sorgen, dass auf Änderungen der zugrundeliegenden Bedingungen möglichst schnell reagiert werden kann.

Diese Punkte hat Design Thinking auch mit vielen anderen agilen Methoden und Organisationsstilen gemein, wie beispielsweise Design Sprints, Lean Start-ups oder der Scrum-Methode. Welche dieser agilen Methoden am besten zu Ihrem Unternehmen passt, ist von Ihrer Branche, Ihren Zielen und – vor allem – von Ihrem Team abhängig. Denn letztlich geht es vor allem darum, wie wir lernen und wie wir ganze Organisationen dazu befähigen, zu lernen. Ziel ist es, die unentdeckten Talente, die in vielen Unternehmen und Organisationen schlummern, zu finden, zu entwickeln und somit besser, gezielter und als gesamte Organisation schneller auf individuelle Problemstellungen, Herausforderungen und vor allem auch Chancen reagieren zu können.

Fazit

Design Thinking ist eine schlanke, schnelle und vor allem kunden- bzw. nutzerzentrierte Problemlösungsmethode, die die rasche Entwicklung teils radikal neuer Ideen und Konzepte fördert. Hört sich toll an und ist es auch, wenngleich die Design-Thinking-Methode sich nicht zwingend für alle Unternehmen eignet.

Das eigentliche Problem, das Design Thinking zu lösen versucht, geht allerdings so gut wie alle Unternehmen an: Die Arbeitswelt und ihre Anforderungen werden immer schneller und komplexer – und Unternehmen müssen lernen, darauf zu reagieren. Agile, lernende Organisationen sichern sich wiederum ihre eigene Leistungsfähigkeit, sind in der Lage, gezielt Kompetenzen auszubauen und steigern ihre Attraktivität für bestehende und neue Mitarbeiter. Mehr über die Erfolgsfaktoren lernender Unternehmen erfahren Sie in unserem kostenlosen Whitepaper zum Thema: